ゴダールの公私にわたるパートナー 公の場を去ったアンヌ・マリー・ミエヴィルを探して

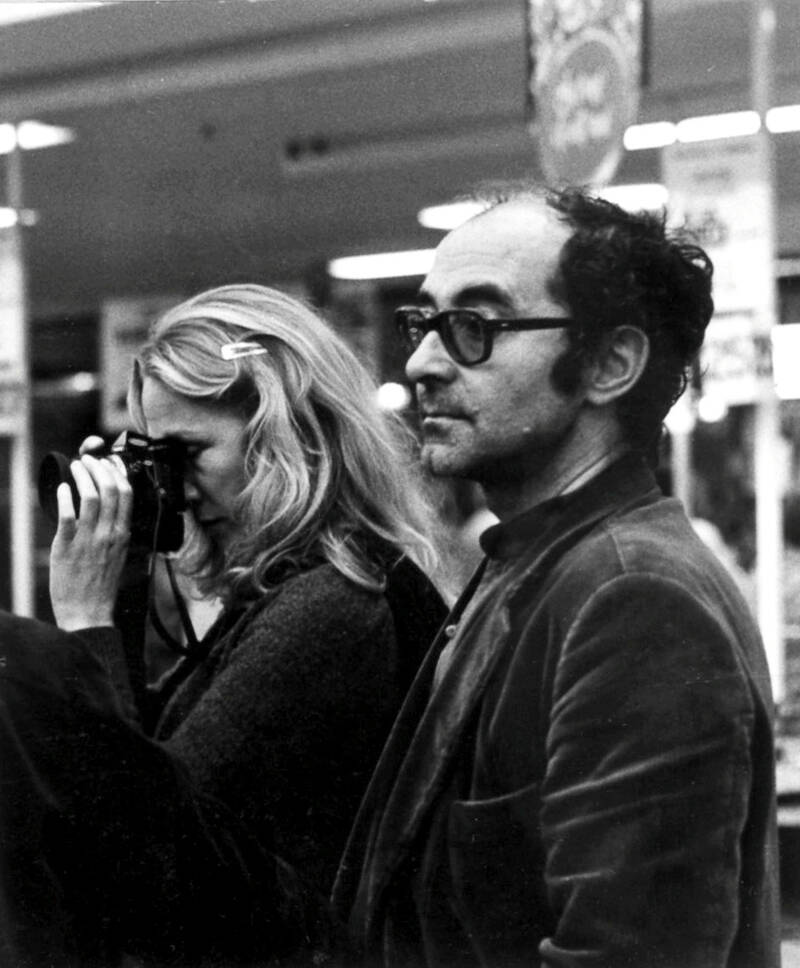

スイスの映画監督アンヌ・マリー・ミエヴィルは恐らく、ジャンリュック・ゴダールの人生、そして芸術のパートナーとして最も良く知られている。現在79歳になるミエヴィルは、ゴダールが2022年に亡くなるずいぶん前に映画制作から身を引き、公の場から姿を消した。だがミエヴィルの作品は忘れ去られるどころか、今新たに、映画祭でも注目されている。

おすすめの記事

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録

スイスとフランスの両国籍を持つ映画の巨匠ゴダールは、2022年に91歳でこの世を去った。パリのオランジュリー美術館外部リンクで昨年末に開催された上映・特別展のタイトルを借りれば、映画・芸術界は今、「ゴダールの時」を迎えている。

ニヨン、パリ、ベルリン、ポルト、そして直近ではロンドンで、ゴダールを取り上げた著書や記事、講演会や上映・展覧会が次々に企画された。ゴダール関連のドキュメンタリーやアーカイブ、修復を担う「ジャンリュック・ゴダール財団」設立という長期プロジェクトも動き出そうとしている。

財団設立を推進するのは、20年以上ゴダールと共に制作を続けてきたファブリス・アラーニョ、ニコル・ブルネーズ、ジャン・ポール・バタジア、ポール・グリヴァスの4人。「Collectif Ô Contraire(反抗共同体)」という名でこの冬ポルトで開催されたゴダール展覧会外部リンクのキュレーターを務めた。

だがそこには、ある人物の名前が欠けている。ゴダールの人生のパートナーであり、時には芸術におけるパートナーでもあったアンヌ・マリー・ミエヴィルだ。公私にわたる2人の密接な関係を考えると、ゴダールの偉業に貢献した人物としてその名前が並ばないのは奇妙なことだ。ミエヴィルはゴダールの3番目にして最後の妻でもある。

日陰に留まる

swissinfo.chは知人や映画祭関係者を通じてミエヴィルへの接触を試みたが、叶わなかった。彼女が最後にメディアのインタビューに応じたのは、4作目で最後の長編映画である「そして愛に至る(Après la réconciliation)」が公開された2000年にさかのぼる。

ゴダールとミエヴィルは1978年にレマン湖畔の小さな町ロールに移り、静かにひっそりと暮らした。だがゴダールは世間の目から完全に遠ざかったわけではなく、晩年はオンライン上でつながりを持ち、Instagramでライブ配信したり、謎めいた自撮り画像を投稿したりしてファンを喜ばせた。

それとは対照的にミエヴィルは、映画監督としてではなく1人の人間として自分に興味を持つ人たちを警戒していたようだ。その用心深さを数少ないラジオやテレビのインタビューで冗談交じりに指摘され、当惑して不機嫌に答えることもあった。

かつてミエヴィルは仏紙ル・モンドのインタビューで、「存在を認められることについて、これまで一度も問題を感じたことはなかった。日陰にいることに苦しんだこともなかった」と語っている。彼女は今、自ら日陰に留まることを選んだようだ。

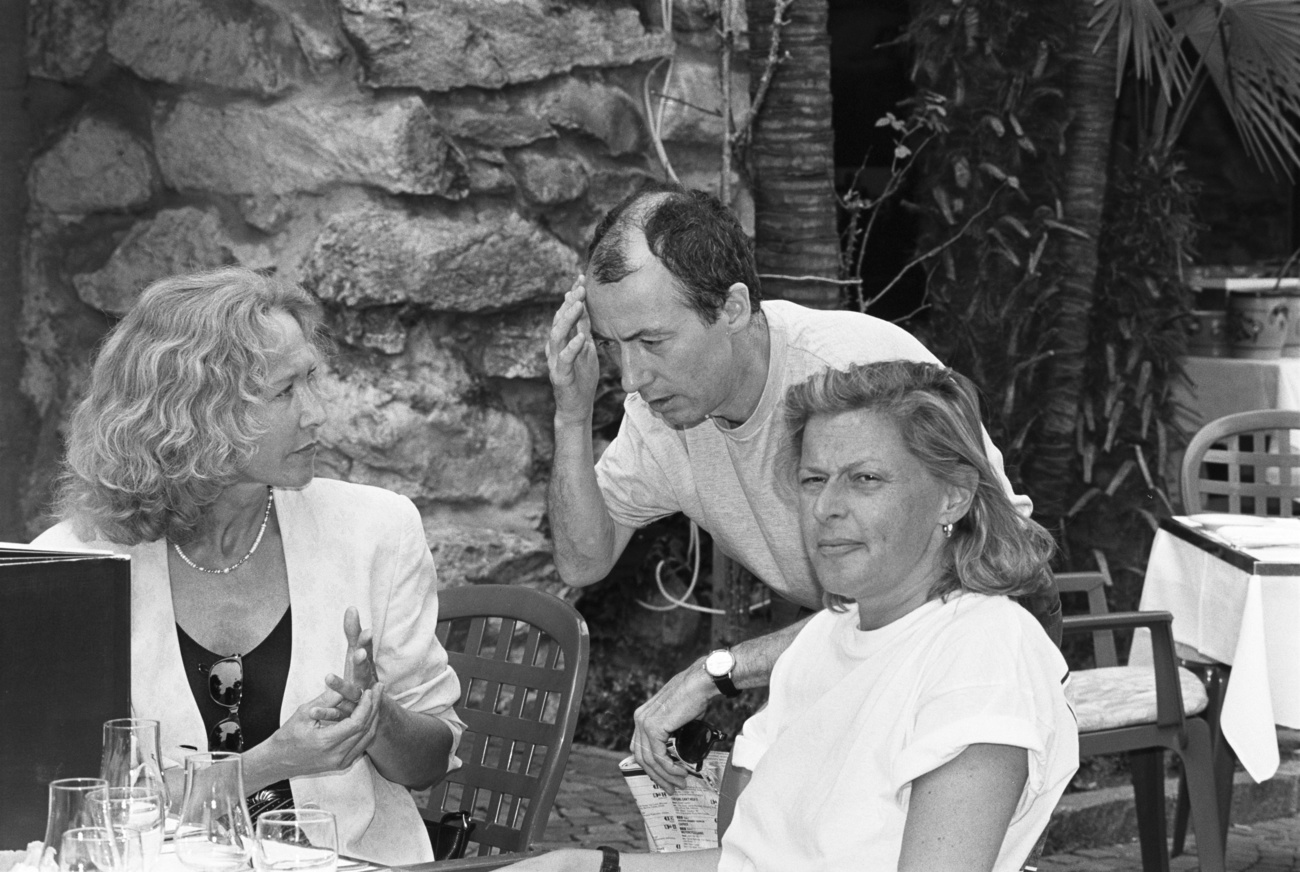

☟ミエヴィルとゴダールはスイスのたばこ銘柄「パリジェンヌ」のシニカルな広告も共同制作した(1992年)

映画を超えて

オランジュリー美術館で開催されたゴダール展のオープニングパーティーには、ドミニク・パイニ仏映画博物館(シネマテーク・フランセーズ)元館長や、映画批評誌「カイエ・デュ・シネマ」のアラン・ベルガラ元編集長といった重鎮がそろい踏みした。筆者は質問を試みたが、彼らの反応はがっかりするものだった。

公の場で話すことをやめた人の代わりに語ることを誰もがためらっていた。返ってきたのは、喪失や悲しみに対する曖昧なコメントばかり。そしてバタジアの言葉がとどめを刺した。「アンヌ・マリー・ミエヴィルは映画の世界から去った。彼女はもう、こういった全てに関心がない」

昨年末、swissinfo.chにゴダールを語ったアラーニョもまた、ミエヴィルが制作に終わりを告げたと感じているようだ。短い電話インタビューで、「ジャンリュックは、『彼女は自分よりずっと速い』と言っていた。わずか10本の作品で、すでに映画のあらゆる領域を網羅したのだから。ゴダールはもっと時間がかかった。彼はまだ完成していなかった」と話した。

カイエ・デュ・シネマの元編集長、ジャン・ミシェル・フロドンは、ル・モンド時代にミエヴィルにインタビューした経験がある。彼女の作品の熱心なファンだったが、ずいぶん前に連絡が途切れ、ミエヴィルとゴダールのことは人伝いにしか聞いていないという。2人の関係がどうなったのか、そして過去15年間で、健康を含めミエヴィルが直面した問題について確かなことは何も言えないと話した。

そして、「ゴダールは生前も忌まわしいほど偶像崇拝的に賞賛されていたが、残念ながらそれは、本人にも私たちにとっても、彼の作品が存続するためにはある程度不可欠だった。彼が死去した今、ゴダールへの崇拝はさらに悪化するだろう」と述べた。

「それと同時に、多くのゴダール作品を共同制作してきたミエヴィルの存在が(ゴダールの努力にもかかわらず)さらに隠されてしまう。彼女の4本の長編映画は今でも私にとって大切で、そうした作品が本来受けるべき注目を取り戻し、守られるためならどんな動きも嬉しく思う」

不在の中の栄誉

最近そうした動きがいくつかあった。昨年10月下旬にチェコのイフラヴァ国際ドキュメンタリー映画祭で、そして11月にマドリッドのマルヘネス映画祭とフィルモティカ・エスパニョーラでミエヴィルの作品が特別上映された。それまで、海外はもとより母国スイスで彼女の作品が上映されることはほとんどなかった。ミエヴィルの作品に焦点を当てた総合的なプログラムが、スイスの映画祭や芸術機関で企画されたこともない。

イフラヴァ映画祭のプログラム・マネジャーを務めるアドリアナ・ベレショヴァは、ミエヴィルの作品はチェコの一般大衆よりも映画愛好家や映画研究専門家、映画制作者たちの共感を呼ぶだろうと述べた。その上で、ゴダールとミエヴィルのコラボレーションは、男性芸術家の存在によって女性芸術家の影が薄れてしまう従来の構図からはかけ離れているが、映画評論家やジャーナリストはそうであるかのように書いていたと指摘する。

「私たちはミエヴィルがいかに多彩な才能の持ち主であったかということに光を当てたかった。音響や編集、そしてナレーションの執筆など、彼女が担った様々な役割を際立たせる作品を選んだのはそのためだ」

☟ ミエヴィルとゴダールは2002年のスイス博覧会「Expo 02(エキスポ02)」のために、同じヴォー州出身でほぼ無名の画家、エメ・パシュを描いた短編ビデオ映画「自由と祖国」を共同制作した(英語字幕)

イフラヴァ、マルヘネスの映画祭に続き、12月にはドイツの非営利団体「フィルムコレクティブ・フランクフルト」がミエヴィルの単独監督作品にフォーカスした回顧展を企画した。アラーニョはswissinfo.chに対し、現在ネガやコピーをデジタル化する資金を集めていると話した。これらの多くは1990年代の映像フォーマットでしか存在しない。「35ミリフィルムを流通させるのは難しい。作品が映画館で問題なく上映され、世界中で字幕版が見られるようにしたいと考えている」

アラーニョは、ミエヴィルの作品が新たに関心を呼んでいることに喜びを隠さない。「ミエヴィルが単に自分のパートナーだという理由で興味を持たれることに、ジャンリュックでさえ腹を立てていた。重要なのはゴダールと関係なく彼女の映画そのものの価値が評価されることだ」

1945年、ローザンヌ生まれ。短期間、歌手として活動し、パリのパレスチナ専門書店に勤務した。スイス人写真家・映画監督のフランシス・ロイセールと同棲した時期もある。

1971年、ジャンリュック・ゴダールと出会い、豊かで創造性あふれる共同制作活動をスタートする。フランス・グルノーブルに映画制作会社「ソニマージュ(Sonimage)」を設立。時代に先駆けた創造的な映像ラボで、家族やコミュニケーション、表現、労働などをテーマに実験的な作品を制作した。

1977年、フランス語圏のスイス公共放送RTSの依頼で単独監督作品「Papa comme maman(仮題:ママみたいなパパ)」を制作。1980年代は編集者、脚本家、共同監督としてゴダールと2作品を制作。1988年には長編デビュー作となる「私の愛するテーマ(Mon cher sujet)」を発表。異なる世代の女性像を描いた。6年後の1994年、独特の感性で詩、舞台、彫刻などの芸術形態を取り入れた2作目、「ルーはノンと言わなかった(Lou n’a pas dit non)」を監督。

ミエヴィルの関心は、「わたしたちはみんなまだここにいる (Nous sommes tous encore ici)」(1997年)で哲学的な対話へと移行する。プラトンの「ゴルギアス」、政治哲学者ハンナ・アーレントの「全体主義の起源」を引用した3幕構成の作品で、オーロール・クレマンとゴダールがカップルを演じた。最後の長編作品「そして愛に生きる(Après la réconciliation)」(2000年)では、ミエヴィルとゴダールが若いカップルと出会い、愛や欲望、恐怖について語り合う。

(敬称略)

編集:Catherine Hickley, Eduardo Simantob、英語からの翻訳:由比かおり、校正:ムートゥ朋子

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。